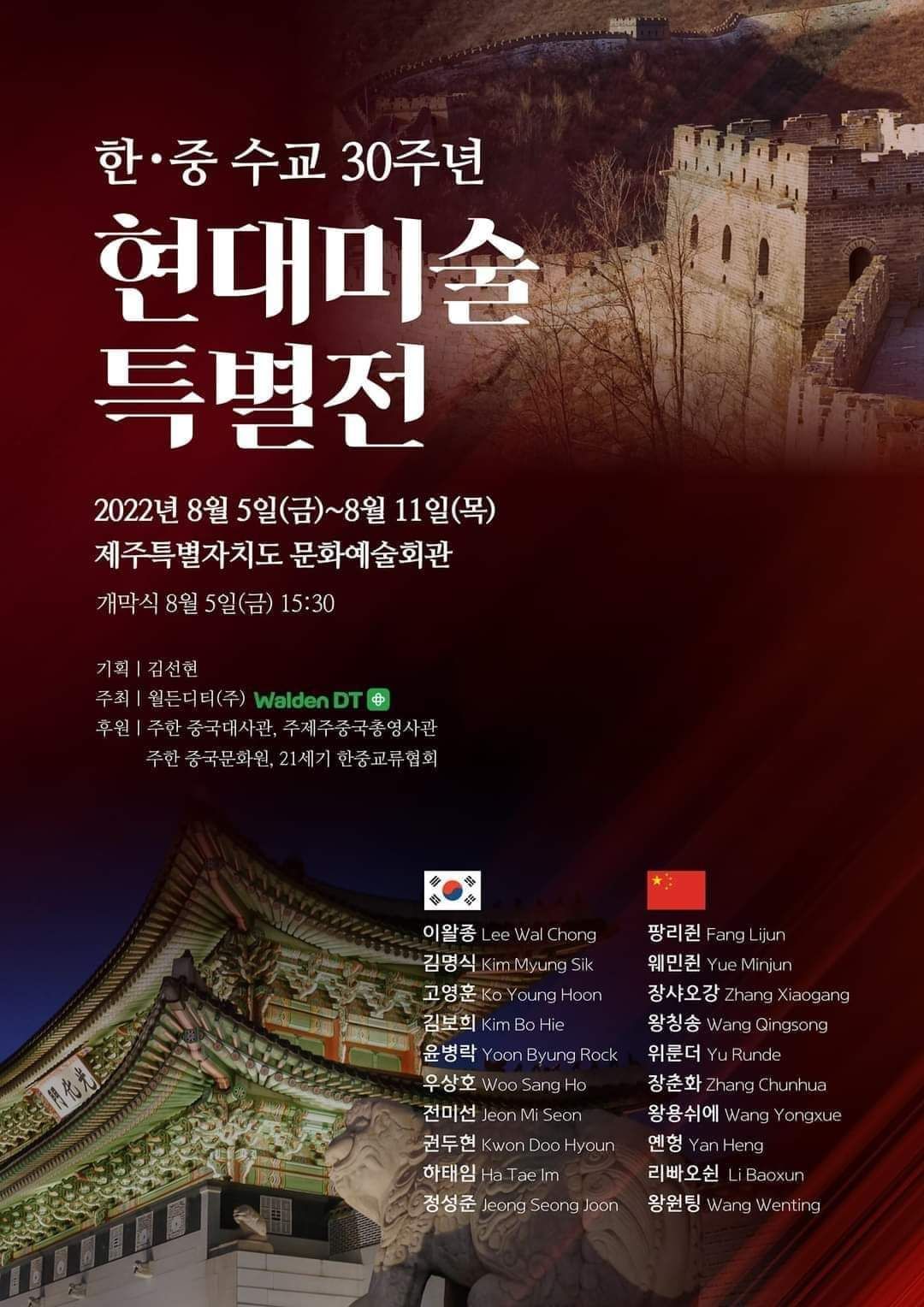

2023.05.30 ~ 07.01 김보희가 달을 그리기로 한 이유

|

김보희 개인전 《Towards》 |

|

|---|---|

|

일시 |

2023-05-30 ~ 2023-07-01 |

|

장소 |

갤러리바톤 |

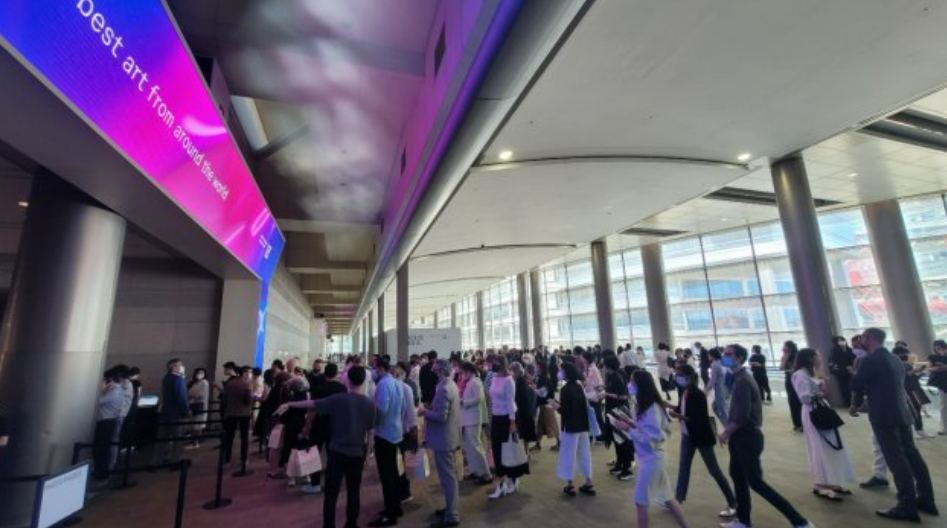

예전에 금호미술관에 김보희 초대전 〈Towards〉를 보러 갔다가 작가님을 뵌 적이 있어요. BTS의 RM 씨가 다녀가서 폭발적으로 유명해지기 전이었는데, 그때도 이미 사람이 많았었죠.

전 그 전시 때 정말 놀랐어요. 사람들이 제 그림을 보려고 줄을 선다는 거예요. 그것도 길게요. 아이고, 이게 웬일이냐 싶더라고요.

그러니까요. 국내 개인 작가의 전시, 그것도 입장료를 내고 보는 미술관 전시에 일반 관람객들이 줄을 서는 건 사건이죠. 그때가 미술 붐의 시작 즈음이었던 것 같기도 해요.

그래요? 전 그건 또 잘 몰랐어요.

지난해 제주 현대미술관에서 열린 〈the days〉에도 다녀왔어요. 그런데 대표작 중 하나인 100호(130×162cm)짜리 캔버스 스물일곱 개로 이뤄진 대작 ‘THE DAYS’가 그 전시에도 걸렸던가요?

아뇨, 그 전시에는 못 걸었어요. 제주 전시랑 그 작품이랑 제목이 같아서 기자님이 아마 다른 그림을 보고 헷갈렸을 거예요. 같은 제목이지만 전시 제목인 소문자 〈the days〉는 ‘그날들’이라는 뜻으로 제가 제주에서 보낸 그 시간들을 뜻하고요, 작품의 제목인 대문자 ‘THE DAYS’는 그 그림이 표현하는 어느 한 날을 의미해요.

아! 그렇군요. 그래서 제주 전시의 주제가 제주였던 거군요.

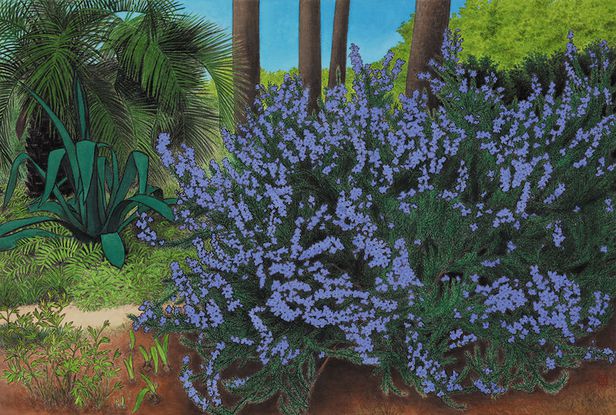

맞아요. 제주 전시에선 제주도 풍광과 제주에 집을 짓고 꾸리고 작품 활동을 한 20년 제주 생활을 그린 그림들을 주로 전시했어요. 그 전시를 할 때 고민이 참 많았어요. 하필 그때 상설 전시관이 비어서 본관 전관을 다 쓰게 되었는데, 그 넓은 공간을 옛날 그림까지 가져다가 채우면 무슨 회고전처럼 보일까 싶어 싫더라고요. 제가 이제 일흔이 갓 넘었으니까요. 그래서 제주를 주제로 제주의 날들을 그린 그림들만 골랐죠. 제주에 이사 오기 전에 그린 제주 그림들도 많았거든요.

27점으로 이루어진 ‘THE DAYS’는 금호미술관에 전시할 때는 꺾어서 걸었죠. 그전에 국립현대미술관 전시 때는 쭉 이어져 있었고요. 그런데 그것도 좋았어요. 전시하는 방법에 따라 다른 인상을 주는 점이 좋았어요.

사실 그 그림은 두 번 꺾어도 되고, 세 번 꺾어도 되고 네 번 꺾어도 돼요. 그때다마 다 다르겠죠. 물론 네 번이나 꺾으면 방이 좁아지긴 하겠지만요. 또 27개의 캔버스 중에 하나만 걸어도 작품이 되더라고요. 제가 해봤거든요. 하나만 걸어두고 이게 작품이 되는지를 봤더니, 괜찮겠더라고요. 1번부터 27번까지니까, 그 작품 하나만 가지고도 개인전을 할 수 있는 거죠.

재밌을 것 같아요.

맞아요. 그렇게 따로따로 걸어놓으면 또 다른 풍경이 나와요.

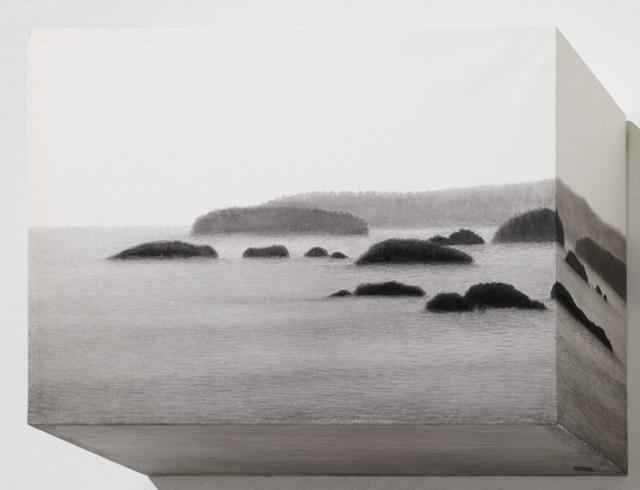

제주 현대에선 ‘In Between’ 시리즈의 고요한 바다 그림들이 인상 깊었습니다. 특히 수평선을 경계로 하늘과 바다를 두 개의 캔버스에 나눠 그린 그림이 그랬어요. 하늘 캔버스와 바다 캔버스를 따로 걸어두면 그냥 추상 작품 같아 보이겠다는 생각도 했고요.

맞아요. 하늘이든 바다든 따로 가져다 두면 그게 추상이 될 수 있죠. 전 자연에 추상과 구상이 공존한다고 생각해요. 멀리서 보면 구상적인 개체지만 가까이서 한 부분을 바라보면 완전히 추상이거든요. 그 반대도 마찬가지지요. 가까이서 보면 개체들은 구상적인데 아주 멀리 떨어져서 보면 또 추상적이죠.

그러고 보니 제주 전시에 갔을 때도 사람이 엄청 많았어요.

제주 현대미술관 변종필 관장님이 제주 현대미술관 개관 이래 가장 많은 관람객이 찾았다고 말씀해주셨어요.

왜 작가님의 그림을 사람들이 그리도 좋아할까 생각해봤어요. 저도 좋아하지만요. 심상용 박사가 쓴 글 중에 이런 게 있더군요. ‘김보희가 상상력으로 그려낸 세계는 땅 위에 살면서 땀 흘리며 노동한 이후에 찾아드는 행복과 회복의 이야기다.’

사실은 그런 걸 생각하면서 그림을 그려요. 자연을 보면서 내가 느낀 신비감과 신에 대한 감사함, 평안함. 그런 감정을 화폭에 담아내려고 노력하죠.

그래서인지 김보희의 자연에는 거센 바람이나 폭우 등 자연의 흉포가 없어요.

예전에는 좀 달랐어요. 바위 사이에서 막 부서지는 파도도 그렸었죠. 시간이 지나면서 평온하고 잔잔한 행복감에 가득 차는 걸 그리게 되더라고요. 그래서 전 인간이 만들어놓은 것도 다 빼요. 전봇대라든지, 도로라든지 그런 게 내 눈에 보여도 자연 그 자체만 그리고 싶어요. 아주 오래전엔 제주에 오면 정말 자연뿐이었거든요. 그런데 그것도 이제 많이 바뀌어서 빌딩이 생기고 카페가 생겼죠.

아파트도 많지요.

아파트 얘기를 하자면 속이 상해요. 예전에는 저희 집 앞에서 바다가 쫙 펼쳐지듯 보였어요. 그런데 그 앞에 아파트가 생겨버린 거죠. 저희 집에서 보이는 바다들이 조각 났어요.

그러고 보니 1991년에 그린 작품들 중엔 파도의 하얀 포말과 역동하는 물결을 가까이서 본 것처럼 매우 사실적으로 그린 그림들이 있지요. 지금의 바다는 잔잔히, 멀리서 본 많은 게 생략된 바다고요.

생략도 했지만, 제 마음이 변한 것 같아요. 옛날엔 그런 걸 막 그리고 싶었어요. 역동적인 것들, 내려치는 파도들을요. 그때는 아직 제주도에 집이 있을 때는 아니고 여행 왔을 때인데요, 아직 젊고 욕망도 많고 격정도 있고 그럴 때였지요. 이제는 파도를 그려도 멀리서 그냥 잔잔하게 치는 파도 같은 걸 그리고 싶어요. 역동하는 파도는 그리고 싶지가 않아요. 골치 아프고 무서워요.

이번 전시에는 새로 시작하는 시리즈가 하나 있지요.

맞아요. 가장 최근에 그린 그림이고, ‘Beyond’라는 시리즈의 첫 작품이에요.

이 시리즈를 소재 중심으로 보면 주제가 달인가요?

소재 중심으로 보면 그렇다고도 할 수 있을 것 같아요. 달을 더 그리고 싶어요. 별도 그리고 싶고요. 예전에 딱 한 번 별을 그린 적이 있어요. 여름밤에 소나무 사이로 보이는 별을 그렸죠.

이번 달 그림을 보면서 동양적이라고 느꼈어요. 그 이유가 뭘까 생각해봤더니 달이 엄청나게 커요. 비례를 완전히 무시해요.

예.(웃음) 진짜 제 감정이 들어가서 그랬는지 모르겠는데, 실제로 봤을 때도 ‘와, 달이 이렇게 클 수도 있구나’ 하고 놀라긴 했거든요. 그런데 그 생각을 했을 때도 컸는데, 제 생각보다도 더 크게 그렸어요. 사실(웃음) 내 감정이 거기 들어간 거죠.

아까 이 그림을 그리실 때 ‘이게 그림이 될까’라는 생각을 했다고 하셨어요. 회화적인 장면에 대한 이야기였나요?

그렇죠. 신파라고도 하고 지나치게 드라마틱하다고도 표현할 수 있을 것 같아요. 사실 달을 본 순간 너무 극단적이고 직접적이라 회화 작품으로는 조금 촌스러워 보일 수 있겠다는 생각을 한 거죠.

너무 직접적으로 감정이 드러나면 미묘함에서 연유하는 우아함이 사라지죠.

하여튼 그런 걱정을 했는데, 아유 뭐 한번 해보자는 마음으로 용기를 냈어요.

선생님께 제주란 뭘까요? 1991년에 그린 파도도 제주고 지금 그리는 잔잔한 자연도 제주죠.

그러게 말이에요. 사실 제 고향은 아니거든요. 신혼여행 때 처음 가본 섬이에요. 그 뒤로 자주 갔죠. 자연이 너무 좋았어요. 사시사철 초록색인 것도 좋았고요. 오죽 좋았으면 제주로 이사를 왔겠어요. 제주가 요즘은 그냥 제 삶이에요. 내가 그곳에서 생각하고, 그곳의 것을 보고, 그곳의 것을 그리죠. 모든 그림의 원천이 제주에서 나와요.

-

EDITOR 박세회

PHOTOGRAPHER 김성룡

ASSISTANT 송채연

ART DESIGNER 최지훈